跨境电商公司在把利润转回境内时,都少不了境内公司和香港公司的“关联交易”。不管香港公司的股东是境内公司,还是个人,香港公司的股东或董事多少会和国内的整盘业务有关联,构成了“关联交易”(注意没有控股关系也可能会构成关联交易)。我们见过很多关联交易不合理的,也见过很多卖家一边结汇回来,一边担心自己的关联交易会不会有问题。今天,我们就来讲讲,跨境电商企业该如何避免关联交易出问题。

(跨境电商做的是出口生意,增值税是免税的,所以本文仅从企业所得税层面探讨关联交易问题;至于可能会被认为增值税不免税而被认定为视同内销,是另外一个话题,我们在后面的文章讨论)

不管是境内公司收取香港公司货款或者服务费,重点是要符合“独立交易原则”:《中华人民共和国企业所得税法》第四十一条:

企业与其关联方之间的业务往来,不符合独立交易原则而减少企业或者其关联方应纳税收入或者所得额的,税务机关有权按照合理方法调整。

我们碰到很多跨境电商企业在“设计”境内公司收取香港公司服务费时,定价都非常随意,通常都是这种情况:比如收取“技术服务费”,是否有基础服务费?每条订单多少钱?但是,如果要按照“独立交易”原则来定价,这句话有点虚,怎么才叫做“独立交易”原则呢?根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第一百一十条规定,企业所得税法第四十一条所称独立交易原则,是指“没有关联关系的交易各方,按照公平成交价格和营业常规进行业务往来遵循的原则”。那么,怎样才叫做“公平成交价格”,又怎样叫做“营业常规”呢?

我们可以参考税务机关对企业的关联交易,是用什么方法进行评估的。《特别纳税调查调整及相互协商程序管理办法》中提到,税务机关应当在可比性分析的基础上,选择合理的转让定价方法,对企业关联交易进行分析评估。转让定价方法包括可比非受控价格法、再销售价格法、成本加成法、交易净利润法、利润分割法及其他符合独立交易原则的方法。其中,非受控价格法、再销售价格法、交易净利润法,都需要用企业销售给非关联方的价格或两方的利润水平进行参考,但是跨境电商企业的境内公司通常只有香港公司一个客户,所以这三个方法很难用得了。

指按照成本加合理的费用和利润进行定价的方法。

这个方法就很好理解了,也是我们跨境企业要重点关注的一种方法。比如企业生产某产品的成本为 80 元,而税务机关认定该企业合理的成本加成率为 25%,则公平成交价格为 80×(1+25%)=100 元。如果企业的售价低于或高于100元,都有可能会被认为关联交易定价不公允,从而被纳税调整。

在税收政策法规中,没有一个固定的公式要求企业必须按照特定方式确定成本加成率。这是因为不同行业、不同企业的经营情况差异巨大,很难用统一的公式去涵盖所有情况。

这个很好理解,比如你这家企业做的是“IT技术服务”,你的同行一般是怎么收费的?

这个也很好理解,比如企业过去卖给这个客户的毛利率都是多少?是否有异常波动?这就是说需要详细分析产品的成本构成,比如一家普通的外贸公司,成本构成80%都来自于采购成本,没有任何研发设计或加工,那么通常成本加成率就比较低。这就是说,如果企业的战略目标是追求较高的利润率,并且产品具有一定的市场竞争力或者技术优势,那么可以设定相对较高的成本加成率。例如,一家拥有专利技术的高新技术企业,其产品在市场上具有独特性,为了实现较高的利润回报,在考虑成本加成率时可以在覆盖成本的基础上,加上因专利技术带来的额外利润部分,从而确定一个较高的成本加成率。比如,企业所在的市场市场竞争激烈、产品同质化严重,通常成本加成率就比较低。讲完了“成本加成法”,相信大家对关联交易的定价已经有了一个概念。那么,接下来讲税务机关对企业关联交易进行转让定价评估的另一个重点方法:“利润分割法”。这指的是,是指将企业与其关联方的合并利润或者亏损在各方之间采用合理标准进行分配的方法。利润分割法一般适用于企业及其关联方均对利润创造具有独特贡献,业务高度整合且难以单独评估各方交易结果的关联交易。也就是说,比如某卖家通过境内A公司出口给香港B公司来回利润,那么如何确定境内A公司销售给香港B公司的价格是符合独立交易原则的?根据“利润分割法”,就应该讲境内A公司和香港B公司的利润进行合并,比如合并后的利润是1个亿,那么再来确定多少应该是境内A公司的利润,多少应该是香港B公司的利润?

就大多数跨境电商卖家的现状来看,很显然,香港公司仅为空壳公司,无实际运营,对整体利润贡献小,大概率会被认为应留更少的利润。

但是,香港公司为境外企业,正常来说境内税务机关并无管辖权,除非税务机关对企业进行立案调查后,发现香港公司的实际管理机构在境内,被“穿透”,则可能香港公司的账目也会被调查。前面讲到,企业的关联交易是否符合“独立交易原则”,除了用“公平成交价格”来判断,还要按“营业常规”来判断。我们前面花了这么大的篇幅讲了什么是“公平成交价格”,下面讲讲“营业常规”又是啥?

03 什么叫“营业常规”?

“营业常规”没有一个非常具体明确的政策定义,但根据我们多年的税务实践,可以从以下几方面理解:

这个很好理解,不同行业有其普遍遵循的经营模式、交易方式、利润水平等。比如,在软件行业,通常会按照一定的标准收取软件授权费和后续维护费,且行业内有大致的利润率范围,如果某企业的关联交易严重偏离这些惯例,就可能不符合营业常规。虽然看起来很好理解,但我们看到的是90%的跨境电商卖家在“设计”交易链条时,都不符合这条。如在某行业中,一般采用货到 30 天内付款的方式,而关联企业之间却采用货到 1 年才付款的方式,这就可能不符合营业常规。同样,很多人能想到,但是在实操中,大部分跨境电商卖家都忽略了这基本的一点。

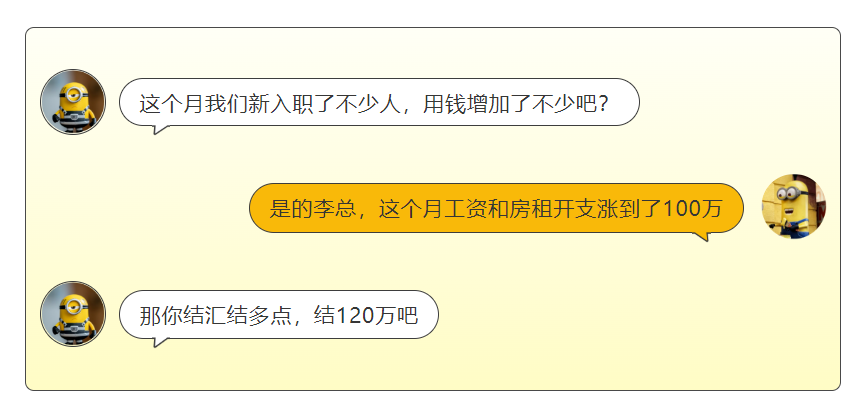

比如,某企业明明业务不怎么样,收入很差,但其关联的香港公司却经常打预付款过来(很显然,打过来是为了付工资),这就很不符合常规。

这篇是十足的干货,其中很多东西看似是“常识”的东西,在实践中,却有很多人并没有做到。

如果你看完了,还是不知道如何操作,欢迎联系我们,我们主创团队拥有8年+跨境电商财税咨询经验,通过我们的公众号你应该能看出,我们的观点和别人不太一样,我们偏向稳健、长远,希望可以帮助同频共振的你。