近期,《中国税务报》刊登了税务稽查局从接到举报信后,克服重重关卡最终掌握某电商企业偷税漏税证据,最终被补税+滞纳金+罚款924万的案例,非常值得一看。

下面,让我们展开这个案例。

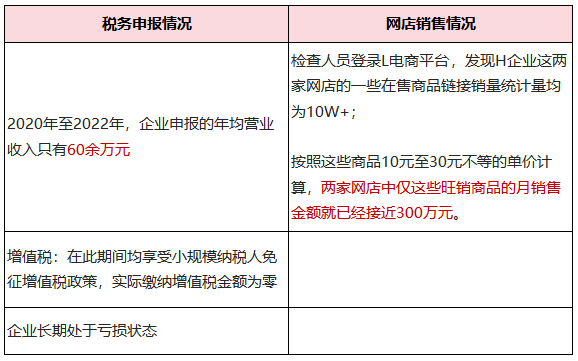

1 H贸易公司2020年至2022年在L电商平台开设网上店铺销售商品的过程中,通过私人账户收款的方式隐匿大量销售收入未依法申报,存在偷逃税款违法行为。

第一稽查局接到举报信后,认为举报线索指向明确,可信度较高,于是组织检查人员对H贸易公司涉税数据和情况进行初步核查分析。

接下来检查人员和电商平台、企业斗智斗勇最终掌握证据的过程,对卖家朋友来说应该是一个警醒。

2

在对H贸易公司网上店铺销售规模进行摸底后,结合企业申报数据。

3

按照以往办案经验,核实商贸企业真实销售状况,通过核查企业库存状态,即可明确其销售体量大小。

按照这一思路,检查组决定首先从核查企业经营模式和库存入手,寻找线索证据。

检查人员在企业的两家网店分别下单购买商品,到货后发现,

商品发货地为广西,而生产商却分别是广西某厂家和山西的一家企业。

图源:网络(此图与本案无关)

抽样核查的结果显示,涉案企业注册地、产品发货地和生产地呈现不一致的情况。

4

检查人员认为,网络交易具有虚拟性和流动性等特点,其运营的相关电子数据极易被隐藏甚至删除。

如果在没有充分把握的情况下贸然与企业接触,一旦相关数据和证据被损毁,调查工作将面临不利局面。

因此,检查人员决定继续实施外围调查——从企业资金流转入手,调取涉案企业和相关人员的银行账户资金流水,调查核实H贸易公司销售收入真实情况。

依托多部门协作机制,检查组通过金融部门获知,H贸易公司和7名企业相关人员分别在23家银行开设银行账户。

检查人员利用分析软件等工具,绘制出企业资金流向图,层层梳理涉案企业及相关人员账户的资金关系。

透过错综复杂的一条条资金流,最终发现,企业相关账户的所有资金,都与一个名为“M银行电子商务交易资金待清算专户”的账户密切相关。

经统计,检查期内,这个“清算专户”共分1580次向企业法定代表人李某、企业前法定代表人张某两人的5张银行卡汇入资金共计3.22亿元。

李某和张某在收到上述款项后,不定期分批次将部分款项以“货款”“材料费”等名义转至位于广西、山西等地开设的银行账户中。

5

检查人员从银行人员处了解到,这个“清算专户”是L电商平台在M银行开设的平台专用结算账户。消费者在L电商平台下单付款后,相关货款会先存放在这个专用账户中,待消费者确认收货后,按照约定,M银行才会将货款从该专用账户拨付至平台的网店商家。

而想核实该“清算专户”中汇出的资金款项是否为网店的销售款,必须要提供一个关键信息——“店铺ID”,银行方面通过“店铺ID”才能调取对应店铺的资金流水数据。

根据这条线索,检查组向上海税务机关发出协查请求。随后,在上海市税务局第三稽查局的协助下,检查人员对L电商平台进行外调取证,要求平台管理企业提供H贸易公司在平台中注册的所有网店的“店铺ID”数据。

不久,L电商平台提供H贸易公司在L电商平台中注册网店的“店铺ID”数据。检查人员接到信息后意外发现,该企业在L电商平台开设的网店不是2家——而是4家。

很快就确定了李某和张某收到的3.22元资金就是来资源这4家网店。

调查至此,检查人员认为,如果取得企业网店电子销售订单,再匹配以调查获得的资金流数据,案件查证工作将无懈可击。但是,L电商平台以涉及其他企业商业机密为由,拒绝向检查人员提供涉案企业的电子销售订单。

6

L电商平台不愿意提供H贸易公司的电子销售订单,那如何破?

检查人员从企业的ERP入手。

他们研判分析案情后认为,出于管理便利等考虑,涉案企业手中一定掌握着自己网店电子销售订单的数据。于是,检查组决定对涉案企业实施突击检查。

为确保突击检查取得预期效果,检查组作了详细的预案,并与相关技术人员一起对如何核查、提取ERP软件销售报表数据和企业网络销售订单信息进行针对性演练。

随后,检查组按计划对H贸易公司办公场所进行突击检查。

图源:网络(此图与本案无关)

检查人员兵分两路:一组人员负责调取企业ERP软件数据和账簿凭证等财务核算资料;另一组人员负责调取企业网店的电子销售订单数据。

期间H贸易公司也以负责人不在为由拒绝登录网店,但面对检查人员已经掌握的资料,也不得不登录账户导出订单数据。

到这里,这起案件终于水落石出!结果是:

1、最终确认,H贸易公司在2020年至2022年度,通过经营4家网店共取得销售收入3.22亿元,未依法申报纳税。

2、H贸易公司账证资料残缺不全,无法确定经营成本,第一稽查局依法对其采取核定征收,作出追缴税费款、加收滞纳金并处罚款共计924万元的处理决定。